Essay - Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick

© JRF e.V.

© JRF e.V. Essay

Vielschichtige und große Herausforderungen – kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken

Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick

Manfred Fischedick ist seit dem Jahr 2008 Professor an der Schumpeter School of Business and Economics der Bergischen Universität Wuppertal und seit 2020 Präsident sowie wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Er studierte Verfahrenstechnik, promovierte im Bereich Energietechnik und setzt sich vor allem mit komplexen Transformationsprozessen auseinander. Manfred Fischedick ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Organisationen und Beiräte (unter anderem koordinierender Leitautor beim Weltklimabeirat IPCC) sowie Autor verschiedener Bücher und Fachartikel. Zudem ist er Berater der Europäischen Union, der Bundes regierung und verschiedener Landesregierungen.

ANTHROPOZÄN – DAS MENSCHENGEMACHTE ZEITALTER

Wir leben in einer geologischen Epoche, die durch einen signifikanten, in vielerlei Hinsicht auch bereits bestimmenden Einfluss des Menschen auf die Erde gekennzeichnet ist. Der Mensch greift mittlerweile so stark in die natürlichen Prozesse der Erde ein, dass man von einem neuen, menschengemachten (anthropogenen) Zeitalter sprechen kann, dem „Anthropozän“.

Aber wissen wir eigentlich, was wir tun und in welch ein sensibles und schützenswertes Gebilde wir massiv und zum Teil unumkehrbar eingreifen? Die Erde – der blaue Planet – ist ein wunderbarer, einzigartiger Planet. Sie ist unsere Heimat, verbunden mit einer uns schützenden Atmosphäre, und im Gegensatz zu anderen Planeten hat sie Wasser, was das Entstehen von Leben erst möglich machte. Sie ist aber trotz ihrer mehr als 12.700 Kilometer Durchmesser auch ein verletzlicher Planet, mit dem man sorgsam umgehen muss.

Das rasante Artensterben, der fortschreitende Klimawandel, großflächige Entwaldungen, plastikvermüllte Weltmeere, zahllose gewalttätige Konflikte und Kriege und vieles mehr machen ihr zu schaffen. Inzwischen haben wir Menschen uns zum bestimmenden Faktor der biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde entwickelt. Das ist umso erstaunlicher, als der Mensch erst vor 300.000 Jahren in Afrika entstanden ist und sich die ersten Hochkulturen vor gerade erst einmal 6.000 Jahren entwickelt haben, erdgeschichtlich extrem kurze Zeiträume. Trotzdem ist der Einfluss des Menschen gewaltig und unser Wirken heute hat aller Voraussicht nach nicht nur spürbare Auswirkungen auf die jetzigen Lebensbedingungen, sondern für mehrere hunderttausend Jahre. Es wird daher Zeit, umzudenken und unsere Erde und damit letztlich uns besser zu schützen.

NACHHALTIGKEIT UND ARTIKEL 20A GRUNDGESETZ

Seit der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro gilt die Nachhaltigkeit zum Schutz der Lebensgrundlagen als globales Leitprinzip. Es hat seinen Ursprung vor über 300 Jahren in der Forstwirtschaft und beschreibt das Prinzip, nach dem pro Jahr immer nur so viel Holz geschlagen werden darf, wie nachwächst. Später wurde es auf den Umgang mit allen Ressourcen ausgeweitet. Mit der Verabschiedung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) im September 2015 in New York kamen auch soziale und wirtschaftliche Ziele hinzu, einschließlich menschlicher Grundbedürfnisse (zum Beispiel keine Armut, kein Hunger).

© UNDP (United Nations Development Programme)

© UNDP (United Nations Development Programme) Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

Im Jahr 2015 verabschiedeten die Mitglieder der Vereinten Nationen die Agenda 2030. Sie setzt sich 17 Nachhaltigkeitsziele mit insgesamt 169 Zielvorgaben für eine soziale, ökonomische und ökologische Entwicklung. Diese Nachhaltigkeitsziele sollen bis zum Jahr 2030 von allen Ländern, das heißt Ländern des Nordens und Südens gleichermaßen, erreicht werden. Durch die SDGs soll die Welt gerechter, gesünder, friedlicher und sozialer werden. Vorangestellt wurden den SDGs in einer Präambel 5 Kernbotschaften mit den Überschriften Menschen, Planet, Wohlstand, Frieden, Partnerschaft.

Eine allgemeingültige Definition von Nachhaltigkeit gibt es bis heute nicht. Als zentraler Grundsatz der Nachhaltigkeit kann die Regenerationsfähigkeit gesehen werden beziehungsweise die Vorgabe, dass ein System dauerhaft nur ein bestimmtes Maß an Ressourcenverbrauch aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen. Anders ausgedrückt: Die Bedürfnisse der Menschen in der Gegenwart sind so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten künftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Dieses Grundprinzip spiegelt auch Artikel 20a des Grundgesetzes wider. Er legt fest, dass der Staat in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung zu schützen hat. Artikel 20a kam in die Schlagzeilen, als das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2021 auf Beschwerde von 25 jungen Menschen entschied: Klimaschutz ist ein Menschenrecht; Klimaschutz muss vom Gesetzgeber so gestaltet sein, dass auch Kinder und Nachgeborene ihre freiheitlichen Grundrechte in der Zukunft ausüben können. Das bis dahin gültige, erst 2 Jahre alte nationale Klimaschutzgesetz hatte nach Lesart des Gerichtes die Reduktionslasten in unzulässiger Weise auf die Zukunft verschoben. Das Urteil blieb nicht ohne Wirkung, denn der Bundestag novellierte das Klimaschutzgesetz nur wenige Wochen nach der Urteilsverkündung und formulierte ambitioniertere Zielwerte.

Ein weiteres wegweisendes Urteil ist am 9. April 2024 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gefällt worden. Dieser hat geurteilt, dass es ein Menschenrecht auf Klimaschutz gibt und dass Staaten verpflichtet sind, dieses Recht zu schützen. Daraus lässt sich eine staatliche Verpflichtung auf ausreichend Klimaschutz ableiten. Aufgrund der durchdringenden Wirkung der Verfassung gibt es in vielen Bundesländern, auch in Nordrhein-Westfalen, eine Diskussion darüber, Nachhaltigkeit als Staatsziel in der Landesverfassung zu formulieren.

Ein besonders anschauliches Modell für Leitlinien nachhaltigen Handelns ist das gewichtete 3-Säulen-Modell. Es betont den Schutz der natürlichen Lebensgrund- lagen, ohne die es eine dauerhafte ökonomische, kulturelle und soziale Stabilität nicht geben kann, und steht für ein „starkes“ Nachhaltigkeitsverständnis.

© MUNV NRW

© MUNV NRW Gewichtetes 3-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit

Das gewichtete 3-Säulen-Modell veranschaulicht, dass Ökonomie, Kultur und Soziales von natürlichen Ressourcen abhängen. Es steht für eine „starke“ Nachhaltigkeit. Die Ökologie steht für den Naturhaushalt, also für die Gesamtheit der Wechselwirkungen zwischen allen Bestandteilen der Umwelt und der Natur. Sie sind unterteilt in abiotische Schutzgüter wie zum Beispiel den Boden, die Luft und das Klima sowie biotische Schutzgüter wie den Menschen, die Pflanzen und die Tiere.

DER ÖKOLOGISCHE FUSSABDRUCK UND DER ERDÜBERLASTUNGSTAG

Der Mensch lebt jedoch überwiegend nicht nachhaltig – zumindest in den meisten Weltregionen. Nach der letzten Erhebung des Ökologischen Fußabdrucks (ecological footprint) verbrauchte die Menschheit etwa das 1,8-fache der Ressourcen, die sich binnen 365 Tagen regenerieren können. Würden alle Menschen weltweit den in Deutschland üblichen Lebensstil führen, bräuchte es sogar etwa 2,8 Erden, um eine vollständige Regenerationsfähigkeit sicherzustellen. Eine Studie des Global Footprint Network aus dem Jahr 2016 bezifferte den Ökologischen Fußabdruck pro Kopf für uns in Nordrhein-Westfalen sogar noch ein wenig höher als den nationalen Mittelwert. Das ist insofern nicht verwunderlich, als zu diesem Zeitpunkt Förderung und Verbrennung von Braun- und Steinkohle im Land noch ein gegenüber heute sehr hohes Niveau hatten.

Der Ökologische Fußabdruck gibt an, wie viele Hektar Acker- und Weideland, Wald, produktive Gewässer und bebautes Land nötig sind, um die verbrauchten Ressourcen zu erneuern und die entstandenen Abfallprodukte abzubauen. Letzteres schließt vor allem das durch unsere Wirtschaftsweise entstehende Kohlendioxid (CO2) ein. Kritiker des Ökologischen Fußabdrucks monieren, dass andere Abfälle, gefährliche Substanzen und nicht erneuerbare Ressourcen nicht beachtet werden. Zudem verweisen sie auf die primär quantitative Sichtweise, die qualitative Aspekte außer Acht lässt. So verbraucht monokulturelle Landwirtschaft weniger Fläche, woraus ein kleinerer Fußabdruck resultiert. Sie führt aber zu negativen Wirkungen in Bezug auf die Biodiversität.

© MUNV NRW

© MUNV NRW Ökologischer Fußabdruck Deutschlands, hochgerechnet auf die Weltbevölkerung

Die letzte Erhebung (Data Package 2025 für die Jahre bis 2024) ergab pro Kopf der Weltbevölkerung einen Ökologischen Fußabdruck von rund 2,6 sogenannten globalen Hektar und eine Biokapazität von etwa 1,5 globalen Hektar. Demnach verbrauchte die Menschheit im Jahr 2024 das etwa 1,8-fache der ökologischen Ressourcen, die sich binnen 365 Tagen regenerieren können. Würden alle Menschen weltweit und dauerhaft den in Deutschland üblichen Lebensstil führen mit einem Ökologischen Fußabdruck von rund 4,2 globalen Hektar pro Kopf, bräuchte es gar die Ressourcen von rund 3 Erden.

Ein anderer mit dem Ökologischen Fußabdruck verknüpfter Begriff beschreibt das Verhalten von uns Menschen fast noch anschaulicher: der sogenannte Erdüberlastungstag, der im Jahr 2024 in Deutschland auf den 2. Mai fiel. Ab diesem Tag hat Deutschland so viele natürliche Ressourcen verbraucht, wie dem Land bezogen auf die globale Biokapazität rechnerisch für das ganze Jahr zur Verfügung stehen. Dieser „Earth Overshoot Day“ beschreibt den Zeitpunkt, an dem so viele natürliche Ressourcen – beispielsweise Holz, Pflanzen und Nahrungsmittel –, verbraucht worden sind, wie innerhalb eines Jahres nachwachsen können. In die Rechnung geht zudem ein, wie viel CO2 innerhalb eines Jahres in den Wäldern und Ozeanen gebunden werden kann. Anders ausgedrückt: In dem Zeitraum vom 2. Mai bis zum Jahresende leben wir in Deutschland gewissermaßen auf Pump und überstrapazieren Ressourcen auch außer- halb des Landes.

Während der Erdüberlastungstag für Deutschland auf Anfang Mai datiert, ähnlich wie für Frankreich, liegt er für Katar und für Luxemburg bereits bei Mitte Februar, für die Vereinigten Staaten von Amerika und für Kanada bei Mitte März, für China datiert er auf Anfang Juni. Für Marokko ist die Überlastungsgrenze dagegen erst Ende November und für Indonesien Anfang Dezember erreicht. Für Indien ist der Ressourcenverbrauch nach wie vor im Durchschnitt so gering, dass die dem Land rechnerisch jährlich zustehende Biokapazität im Jahresverlauf noch nicht überschritten wird. Weltweit ist der Erdüberlastungstag im Jahr 2023 am 2. August erreicht worden. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren lag er noch im Bereich von Mitte September.

Mit der Ausweisung des Erdüberlastungstages soll die Begrenztheit und die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen der Erde ins Bewusstsein der Menschen gerückt wer- den. Die aktuellen Zahlen zeigen: Ein Umdenken ist mehr denn je erforderlich, und zwar global, insbesondere aber auch auf der nationalen Ebene. Denn Deutschland liegt mit seinem Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch und seinen CO2-Emissionen im obersten Viertel aller Länder und trägt damit wesentlich zur weltweiten Übernutzung der Ressourcen bei. Um das Datum des Erdüberlastungstags nach hinten zu verschieben, müssen wir unseren Ökologischen Fußabdruck verringern. Dazu kann jede und jeder einen Beitrag leisten. Gründe für den in Deutschland frühen Zeitpunkt sind unter anderem der weiterhin viel zu hohe Material- und Energieverbrauch, der hohe CO2-Ausstoß, der übermäßige Fleischkonsum und der damit einhergehende Bedarf an Futtermitteln, die zu großen Teilen importiert werden müssen. Hintergrund ist aber auch unser zumindest in Teilen verschwenderische Lebensstil, der zum Beispiel durch die hohen Lebensmittelabfälle gekennzeichnet ist.

Eine Verringerung des Ökologischen Fußabdrucks ließe sich beispielsweise erreichen, indem wir weniger Fleisch konsumieren, weniger Lebensmittel wegwerfen, Energie einsparen, Ökostrom nutzen, nachhaltiger reisen, natürliche Baustoffe wie Holz verwenden und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Wichtig ist vor allem aber, sukzessive in geschlossenen Stoffkreisläufen zu denken und eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Diese fängt bei einem adäquaten Produktdesign an, erfordert eine Intensivierung der Nutzung der Produkte (beispielsweise durch langlebige, modulare und reparaturfähige Produkte sowie Sharing-Konzepte), schließt Wiederverwendung und Umnutzung ebenso ein wie am Ende der Nutzungskette das mechanische und chemische Recycling.

Dass Einspareffekte möglich sind, hat die Energiepreiskrise im Zuge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine gezeigt. Im Jahr 2022 ist der Erdgasverbrauch in allen Sektoren (auch in den Haushalten) um mehr als 15 % gegen- über dem Vorjahr zurückgegangen. Dazu beigetragen hat nicht nur der vergleichsweise milde Winter, sondern insbesondere energiesparendes Verhalten der Energieverbraucherinnen und -verbraucher. Die Durchschnittstemperatur leicht zu senken, auf das Heizen wenig gebrauchter Räume vollständig zu verzichten sowie mit weniger Wasser zu duschen, ist flächendeckend in den Haushalten zur Anwendung gekommen. Leider haben sich diese Verhaltensänderungen nicht zuletzt aufgrund der wieder gesunkenen Energieträgerpreise nicht verstetigt. Entsprechend ist der spezifische Heizenergiebedarf im Jahr 2023 wieder angestiegen. Dies zeigt, wie schwierig es ist, Routinen wirklich zu ändern. Und darum geht es letztlich: Wir brauchen eine dauerhafte Umstellung unseres energieverschwenderischen Verhaltens – im Bereich der Wärmeversorgung, aber genauso im Bereich der Mobilität. Das Verändern von Routinen muss aber auch möglich gemacht werden. Für die Umstellung auf nachhaltige Routinen benötigen wir anders ausgedrückt adäquate rechtliche, ökonomische und politische Rahmenbedingungen, die nachhaltiges Ver- halten grundsätzlich (idealerweise) zur einfachsten aller Optionen machen.

DAS KONZEPT DER PLANETAREN GRENZEN

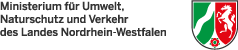

Auch das im Jahr 2009 eingeführte Konzept der Planetaren Grenzen (planetary boundaries), auf das unter anderem auch die nordrhein-westfälische Nachhaltigkeitsstrategie Bezug nimmt, macht deutlich, dass wir heute über unsere Verhältnisse leben. Die aktuellen Daten zeigen, dass in 6 von 9 Bereichen eine Überschreitung der Planetaren Grenzen, das heißt eine Überbelastung, bereits festzustellen ist. Die zentralen Problemfelder, in denen wir uns im Bereich zunehmenden Risikos oder gar im Hochrisikobereich befinden, lauten wie folgt:

- Veränderung in der Integrität der Biosphäre (ehemals als Biodiversitätsverlust bezeichnet),

- Klimawandel ,

- Überladung mit neuartigen Stoffen (synthetische Chemikalien und Stoffe wie Mikroplastik, Pestizide, sogenannte endokrine Disruptoren, die in das körpereigene Hormonsystem eingreifen, organische Schadstoffe wie die unter dem Kürzel PCB bekannten Polychlorierten Biphenyle sowie Dioxine, radioaktive Abfälle und vieles mehr),

- Veränderung in biogeochemischen Kreisläufen (vor allem der zu hohe Phosphor- und Stickstoffeintrag in die Böden und Gewässer),

- Veränderung in Süßwassersystemen,

- Veränderung der Landnutzung.

Innerhalb der Planetaren Grenzen befinden sich dagegen diese 3 Bereiche:

- Ozonabbau in der Stratosphäre (wo es tatsächlich eine Erholung der Ozonschicht gegeben hat dank des Montreal-Protokolls und des schrittweisen Ausstiegsaus der Produktion und Verwendung einiger ozon-abbauenden Substanzen),

- die Zunahme der Aerosolbelastung (allerdings mit zum Teil drastischen Überschreitungen auf lokaler Ebene) sowie die

- Ozeanversauerung (jedoch mit zunehmender Annäherung an die Grenze).

Auch mit Blick auf die Planetaren Grenzen lässt sich daher deutlich feststellen, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Die hinter dem Konzept stehenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler formulierten es so: „that Earth is now well outside of the safe operating space for humanity“ (dass sich die Erde jetzt weit außerhalb des sicheren Handlungsraums für die Menschheit befindet).

© MUNV NRW

© MUNV NRW Planetare Grenzen und ihre Überschreitungen nach Richardson et al. 2023

Nach dem im Jahr 2023 aktualisierten Konzept agiert die Menschheit bereits in 6 Sektoren jenseits des sicheren Handlungsraums: Übertreten sind die Planetaren Grenzen für die Veränderung der Integrität der Biosphäre, den Klimawandel, die Überladung mit neuartigen Stoffen, die Veränderung in biogeochemischen Kreisläufen, die Veränderung in Süßwassersystemen und die Veränderung der Landnutzung. Bezüglich des Ozonabbaus in der Stratosphäre, der Zunahme der Aerosolbelastung und der Ozeanversauerung befinden wir uns derzeit im sicheren Handlungsraum. Die Kreissektoren stellen den Zustand hinsichtlich Planetarer Grenzen und Risikobereiche dar. Auslaufende Farbe steht für einen Unsicherheitsbereich, Schraffierung für eine bisher nicht realisierte Quantifizierung im Risikobereich.

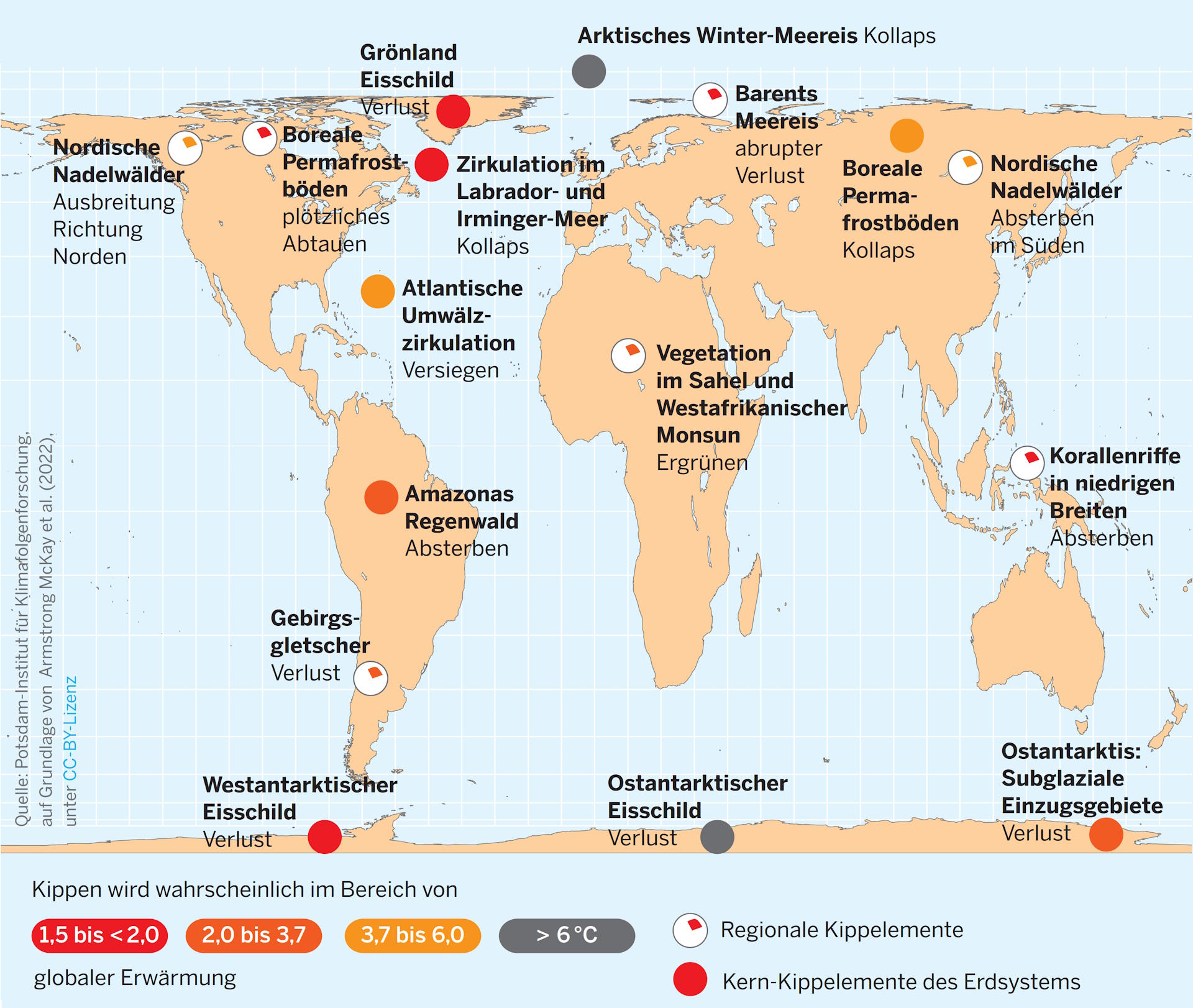

Hinzu kommt, dass wir heute schon auf der Erde Veränderungen ausgelöst haben, die zu sich selbst verstärkenden Effekte führen oder zumindest nicht rückholbar sind. Nach aktuellem Forschungsstand ist in verschiedenen Bereichen ein schleichendes oder sogar abruptes Kippen des zuvor stabilen Systems zu befürchten. Kippmomente könnten zu Kettenreaktionen und zu verheerenden, unwiederbringlichen Folgen führen. Das großmaßstäbliche Abtauen der borealen Permafrostböden, der Verlust von Grönland- und Antarktis-Eisschildern, der Kollaps oder das Versiegen von Strömungssystemen wie der subpolaren Zirkulation in der Labrador- und Irmingersee und der atlantischen Umwälzzirkulation (der für das milde Klima in Nordeuropa verantwortliche Golfstrom ist ein Teil davon), das Absterben von Ökosystemen wie borealer Nadelwälder, der Korallenriffe in den niederen Breiten sowie des Amazonas-Regenwalds sind Beispiele dafür.

Das Konzept, das ursprünglich auf 9 rein physikalische, chemische und ökologische Grenzen fokussierte, ist von einem Teil der Autorinnen und Autoren mittlerweile um soziale Gesichtspunkte und Gerechtigkeitsfragen erweitert worden. Aus den Planetaren Grenzen haben sie „sichere und gerechte Erdsystemgrenzen“ („safe and just Earth system boundaries” entwickelt. In der Konsequenz verschärft dieser Ansatz den Handlungsdruck noch einmal und kann zu engeren Grenzen führen. Besonders deutlich wird dies am Klimaschutz- ziel. Gelingt es die Veränderung der Weltmitteltemperatur auf 1,5 Grad Celsius (°C) zu begrenzen, dann ist zwar ein Niveau erreicht, das für große Bevölkerungsteile der Welt die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels vermeiden ließe. Gerade für die ärmeren Länder, die kaum zum Klimawandel beitragen, sind aber auch dann noch schwer- wiegende Schäden durch Wetterextreme, zunehmende Nahrungsmittel- und Wasserknappheit zu erwarten, die zum Verlust an Menschenleben führen können. In der Konsequenz heißt das für die Forschenden, dass eine sichere und gerechte Klimagrenze eher bei 1,0 als bei 1,5 °C liegen sollte.

© MUNV NRW

© MUNV NRW Räumliche Verteilung von Klima-Kippelementen auf der Welt

Abgebildet ist mit einer flächentreuen Projektion die räumliche Verteilung von Kern-Kippelementen der Erde und wichtiger regionaler Kippelemente. Die Kippelemente sind klassifiziert und farbkodiert nach 4 unterschiedlichen Temperaturbereichen globaler Erwärmung, ab der mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kippen zu erwarten ist. Zentrale Eigenschaft von Kippelementen ist, dass sie eine nicht rückholbare Entwicklung auslösen und zu einem neuen Zustand führen. Kippmomente könnten, ähnlich wie bei Dominosteinen, zu Kettenreaktionen und für zahllose Lebewesen zu verheerenden, unwiederbringlichen Folgen führen.

WAS JETZT ZU TUN IST – FÜR EINE KLIMAVERTRÄGLICHE, RESSOURCENLEICHTE GESELLSCHAFT

Die Herausforderungen sind beschrieben. Bleibt die Frage offen, was jetzt zu tun ist und wo jetzt Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Der Club of Rome, der 1973, also schon vor gut 50 Jahren, mit dem berühmten Buch „Die Grenzen des Wachstums“ auf die Begrenztheit der Erdressourcen hingewiesen hat, beschreibt in seinem neuesten Buch „Earth for All“ 5 zentrale Bereiche, in denen große Veränderungen notwendig sind, um den gesellschaftlichen Kollaps abzuwenden und um schnell zu einer umfassen- den systemischen Transformation hin zu einem gerechteren, resilienteren Wirtschaftssystem zu kommen: Armut, (Einkommens-) Ungleichheit, Empowerment der Frauen, Ernährungswende und Energiewende.

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie identifiziert 6 maßgebliche Transformationsbereiche, für die klare Ziele benannt werden und Indikatoren bereit bereitgestellt, um den gemachten Fortschritt zu messen: Menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit; Energie- wende und Klimaschutz voranbringen; Kreislaufwirtschaft erreichen; Nachhaltiges Bauen und Verkehrswende stärken; Wandel zu nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystemen; Einsatz für eine schadstofffreie Umwelt. Für jeden dieser Bereiche sind Transformationsteams eingerichtet worden, die zentrale Impulse setzen sollen. Aufgrund der Notwendigkeit, für eine nachhaltige Entwicklung nicht nur national, sondern auch international die Kräfte zu bündeln, ist noch ein siebtes Transformationsteam zum Thema „Internationale Verantwortung und Zusammenarbeit als Hebel für die Transformation“ eingerichtet worden.

In Nordrhein-Westfalen wird gerade daran gearbeitet, für das Land angepasste Transformationsbereiche zu benennen. Im Kontext der Weiterentwicklung der Landesnachhaltigkeitsstrategie wird zudem ein umfassendes Ziel- und Indikatorenset entwickelt. Ganz entscheidend ist aber die Formulierung eines klaren übergeordneten Ziels: Im Koalitionsvertrag 2022 bis 2027 haben die Regierungsparteien festgeschrieben, „die erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden zu wollen“. Das ist die Messlatte.

In vielen Bereichen wissen wir nicht zuletzt aufgrund wissenschaftlicher Studien ganz genau, was zu tun ist. Dies gilt insbesondere für den Klimaschutz. Die im Jahr 2021 veröffentlichten 5 großen Studien zu Deutschlands Transformation zur Treibhausgasneutralität zeigen den Weg bis zum Jahr 2045 klar auf. Bezüglich der zentralen Strategieelemente für den Klimaschutz in den Sektoren und der Intensität und Geschwindigkeit, mit der diese auszuschöpfen sind, kommen diese „Big 5“ erstaunlicherweise zu kaum voneinander abweichenden Ergebnissen. Und das, obwohl sie von unterschiedlichen Annahmen ausgehen, auf unter- schiedlichen Energie- und Klimamodellen basieren und durch unterschiedliche Akteure in Auftrag gegeben worden sind (unter anderem neutrale Stiftungen, Bundeswirtschaftsministerium, Bundesverband der Industrie). Auf diese Zukunftsbeschreibungen, die auf bekannte Techno- logien, Strategien und Instrumente setzen, lässt sich auf- bauen. Wir dürfen im Gegensatz dazu nicht Gefahr laufen, Zukunftsszenarien auf wackeligen Füßen aufzubauen und zum Beispiel auf Wundertechnologien wie die Kernfusion zu hoffen oder auf Zukünfte, die die Potenziale natürlicher CO2-Senken deutlich überschätzen.

Machen wir uns nichts vor, wir sind längst noch nicht da, wo wir sein wollen. Es besteht noch eine erhebliche Klimaschutzlücke und der Weg vom Wissen zum Handeln ist offensichtlich lang. Ein Zahlenbeispiel: Wir haben in Deutschland die Treibhausgasemissionen in den Jahren 1990 bis 2023 um etwa 46 % gegenüber dem Referenzjahr 1990 reduzieren können – in 33 Jahren. Bis 2030 wollen wir sie um 65 % reduziert haben und bis 2045 wollen wir Treibhausgasneutralität erreicht haben – so steht es im Bundes-Klimaschutzgesetz. Einfaches Kopfrechnen zeigt, dass die Ziele nur erreichbar sind, wenn in den restlichen 7 respektive 22 Jahren die durchschnittliche jährliche Minderungsrate drastisch (!) erhöht wird.

Dies wird nur zu erreichen sein, wenn es gelingt, in sehr weiten Kreisen der Gesellschaft die Akzeptanz für die Umsetzung von Klimaschutz zu erhöhen und für Teilhabe zu motivieren. Doch wie gelingt das in einer Zeit, in der Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf der gesellschaftlichen Prioritätenliste deutlich nach unten gerutscht sind und wir zunehmend von einer polarisierten Gesellschaft sprechen müssen? Zentrale Elemente dafür sind Partizipation und Teilhabechancen aller am notwendigen Transformationsprozess – und vor allem seine sozialverträgliche Gestaltung und Gerechtigkeit. Wissenschaftliche Untersuchungen über die Akzeptanz von Maßnahmen legen nahe, dass sie dann mitgetragen werden, wenn Prozess und angestrebtes Ergebnis als gerecht empfunden werden. Nicht zu vergessen sind dabei auch die bestehenden Systemungerechtigkeiten in der Ausgangslage. Um an unser gemeinsames Ziel, die Erhaltung unserer planetaren Lebensgrundlage, zu kommen, braucht es daher vermeintliche Umwege über Synergieeffekte.

Im Kontext der aktuellen Gemengelage muss man sich in jedem Fall mehr Gedanken machen als bisher, wie man uns Menschen für die Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen aktiviert. In Zeiten, in denen Klimaschutz nicht mehr allein als Motivation trägt, braucht es möglicherweise Umwege, um ans Ziel zu kommen, und das Überzeugen durch Synergieeffekte. Nicht zuletzt braucht es Umsetzungsstrategien, die von vornherein die soziale Flankierung mitdenken und auf Chancen und Ermöglichung statt auf Überforderung setzen. Nur so werden wir die notwendige Unterstützung für die erforderlichen Transformationsprozesse bekommen.

MEHR IN SYNERGIEPOTENZIALEN DENKEN – KLIMASCHUTZMASSNAHMEN ANDERS MOTIVIEREN

Offensichtlich braucht es für die Akzeptanz von Maßnahmen durch große Teile der Gesellschaft neue Narrative. Für die Aktivierung großer Teile der Gesellschaft sind neben dem Klimaschutz und dem damit untrennbar verbundenen Biodiversitätsschutz andere Faktoren und Überzeugungskräfte notwendig, um sie für eine beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen und auch Verhaltensänderungen zu motivieren. Synergieeffekte zu identifizieren und kommunikativ stärker in den Mittelpunkt zu stellen, kommt daher zukünftig eine große Bedeutung zu. Klima- und Biodiversitätsschutz können so gewissermaßen „huckepack“ genommen werden. Weniger Fleischverzehr ist schon aus Gesundheitsgründen sinnvoll, reduziert nebenbei den Treibhausgasausstoß und hilft auch an anderer Stelle, Bei- träge zum Einhalten der Planetaren Grenzen zu erreichen. Weniger Autos in den Innenstädten, mehr Radfahren und Zufußgehen trägt ebenfalls zum Gesundheitsschutz bei, erhöht die Lebens- und Wohnqualität und ist schonen- der für das Klima. Ein verstärkter Einsatz von heimischen Erneuerbaren Energien, nachwachsenden Rohstoffen und Kreislaufwirtschaftstechnologien führt nicht nur zu mehr Ressourceneffizienz und zu einer Verringerung der geo- politischen Risiken durch vermiedene Importe, sondern schafft aufgrund des häufig dezentralen Charakters auch neue, sichere Arbeitsplätze. Mehr Stadtgrün mit begrünten Fassaden und Dächern, Gärten und Parks senkt nicht nur die Luftschadstoffbelastung und die Temperaturen in Hitzeinseln, sondern schafft auch Lebensräume für Flora und Fauna und macht Siedlungen lebenswerter. Mehr Öko- design-Produkte sind nicht nur umweltverträglicher und weniger schadstoffbelastet, obendrein schonen sie wegen ihrer Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit den Geldbeutel.

Wir dürfen aber auch die andere Seite nicht vergessen – Klimawandel führt zu erheblichen gesundheitlichen Belastungen. Wir lernen jetzt erst so richtig, worauf wir uns ein- stellen müssen: gesundheitliche Folgen durch Hitzestress oder zunehmende ultraviolette (UV-) Strahlung, physische Schäden durch Wetterextreme wie Stürme und Überflutungen, indirekte Effekte durch eine klimawandelbedingte Zunahme an Allergien und regionales Auftreten von neuen, bisher in unseren Breiten unbekannten Krankheitserregern bis hin zu psychischen Krankheitsbildern wie Klima- angst. Klimaschutz- und Klimaanpassungspolitik ist daher auch Gesundheitspolitik.

Wir werden trotz aller technischen Lösungen nicht umhin- kommen, uns klimaverträglicher zu verhalten. Dabei steckt der Teufel meist im Detail. Beim Fleischverzehr kommt es beispielsweise nicht nur auf die Menge an, sondern auch auf die Art. Rindfleisch hat zum Beispiel pro Kilogramm gerechnet eine um etwa den Faktor 10 höhere Klimawirkung als Geflügelfleisch. Ursächlich dafür sind die Emissionen in der Verarbeitungskette, vor allem aber der Methanausstoß der Rinder (alle Wiederkäuer stoßen während des Verdauungsprozesses das hochwirksame Treibhausgas Methan aus). Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO schätzt den Anteil der Viehwirtschaft an den Treibhausgasen auf 14,5 % ab, das heißt auf rund ein Siebtel. Hinzu kommt ein nicht unbeträchtlicher Flächenverbrauch für den Anbau der Futter- mittel, gerade für Rinder. Heute werden rund 40 % des global verfügbaren Ackerlands zum Anbau von Futtermitteln genutzt.

Auch an anderer Stelle steckt der Teufel im Detail, gerade wenn man eine breitere Nachhaltigkeitsperspektive ein- nimmt. So sind so weit wie möglich Zielkonflikte und Problemverlagerungen (problem shifting) zu vermeiden. Dies gilt zum Beispiel für den Verbrauch an kritischen Res- sourcen aus fernen Ländern wie Bauxit, Eisenerz, Kobalt, Mangan, Nickel, Palladium, Platin oder Kupfer sowie Seltene Erdelemente wie Neodym oder Praseodym für die Herstellung zentraler Klimaschutztechnologien wie Generatoren für die Windenergie, Batterien, Elektrolyseure für die Wasserstoffherstellung oder Photovoltaikanlagen. Entsprechend sind hier früh Maßnahmen zu ergreifen wie der Aufbau von Recyclingstrukturen, eine Diversifizierung der Lieferketten und Forschungsanstrengungen für Materialsubstitutionen.

Mit Blick auf die Vielschichtigkeit der Ziele hat die Europä- ische Union (EU) im Rahmen der EU-Taxonomie als Forde- rung formuliert, dass wirtschaftliches Handeln entlang der zentralen Umweltbereiche keinen Schaden anrichten soll, „do no significant harm“ nennt sie das.

EINE EINORDNUNG ZUM SCHLUSS

Ohne Zweifel haben wir es mit großen und vielschichtigen Herausforderungen zu tun, wir können aber noch reagieren. (Zukunfts-)Angst ist sicher ein schlechter Ratgeber und Nichtstun und den Kopf in den Sand stecken ist keine Alternative. Denn wir sind in vielen Bereichen heute technologisch besser aufgestellt, um die Herausforderung positiv anzugehen, als zuvor. Wer hätte vor 5 oder 10 Jahren gedacht, dass im Jahr 2023 mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland aus Erneuerbaren Energien kommt und die Qualität der Stromversorgung weiterhin Weltspitze ist? Wer hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass weltweit der Startschuss für den Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft gegeben worden ist und konkrete Projekte in vielen Ländern in die Umsetzung gehen? Es sind diese positiven Bilder, die transformatives Handel motivieren, während gezielte Desinformationspolitiken, wie wir sie heute vielfach leider erleben, Angst machen und Umsetzungsanstrengungen konterkarieren. Diesbezüglich kommt den Medien eine große Aufgabe zu.

Ja, eine nachhaltige Entwicklung wird es nicht umsonst geben. Es wird dabei vor allem darauf ankommen, aus- reichend Kapital für den anstehenden Transformationsprozess zur Verfügung zu stellen, und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Gerade in den weniger entwickelten Regionen der Welt, die mit hohen Zinssätzen zu kämpfen haben, wird dies nicht ohne Unterstützung der Industrieländer gehen, die auch aufgrund ihrer historischen Entwicklung in der Verantwortung stehen. Hinzu- kommen muss eine konsequente Förderpolitik der internationalen Finanzinstitutionen wie der Weltbank.

In der gesellschaftlichen Diskussion darüber, ob die not- wendigen Transformationsprozesse zu schaffen sind, braucht es mehr Klarheit und ein besseres Erklären. Denn höhere Investitionen, die mit der Transformation verbunden sind, sind nicht gleichzusetzen mit höheren Kosten. Höhere Investitionen führen im Energiebereich beispiels- weise zur Einsparung von Kosten für die Beschaffung von fossilen Energieträgern und zu einer Verringerung der geo- politischen Abhängigkeiten. Zudem kommt es darauf an, den Referenzpfad richtig zu benennen. Eine Welt, in der keine Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden, verharrt nicht, wie in vielen Diskussionen fälschlicherweise angenommen wird, im Status quo. Das Ergebnis würde vielmehr eine Welt mit massiven Klimaveränderungen sein, die infolgedessen mit Auseinandersetzungen und Konflikten, mit Schadensregulierungen für die Auswirkungen von Wetterextremen und mit Investitionen in noch dringendere Anpassungsmaßnahmen zu kämpfen hätte. Das würde vermutlich viel teurer zu stehen kommen als mit einem auf Klimaschutz ausgerichteten Transformationspfad.

Perspektivisch müssen wir aber noch weitergehen, nicht zuletzt, weil wir zu lange mit dem konsequenten Handeln gewartet haben. Es kommt heute längst nicht mehr „nur“ darauf an, weniger Schäden zu verursachen (zum Beispiel durch weniger Treibhausgasemissionen), sondern es geht längst auch um den Einstieg in einen Reparaturbetrieb, in eine Form des regenerativen Wirtschaftens. Das hilft, die Regenerationskräfte der Erde zu stärken.

Für die Gestaltung des Transformationsprozesses hin zu einer nachhaltigen Entwicklung gibt es keine Blaupause und auch keine Strategie, die für alle Regionen gleichermaßen geeignet ist. Notwendig ist eine hinreichende räumliche Disaggregierung, da jede Region, jede Stadt, jedes Quartier, jede Straße ihre Besonderheiten hat. Dabei ist speziell ein Blick auf die besonders verletzlichen Räume notwendig und die dort wohnenden Menschen, bei denen sich soziale und ökologische Herausforderungen überlagern.

Noch scheint es Handlungsmöglichkeiten zu geben. Steffen Mau und Ko-Autoren kommen in ihrem Buch zu dem Schluss, dass wir es im Bereich Klimaschutz noch mit einem „Konflikt im Werden“ zu tun haben. Durch gute Kommunikation und Politikgestaltung sei die Debatte noch formbar. Entscheidend dafür sei aber, dass es gelingt, Klimaschutzpolitik als gerecht zu rahmen und als Politik, die positiv zum Wohlbefinden der Menschen beiträgt und es dauerhaft sichert.

Es geht schließlich darum, Kräfte zu bündeln und in die richtige Richtung zu lenken. In dem Buch „Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft“ stellen der Soziologe Steffen Mau und seine beiden Mitautoren auf der Basis einer umfangreichen Studie fest, dass es heute bestimmte Themen gibt, die dafür sorgen, dass aus einer anfänglich harmlosen Debatte ein hitzig geführter Konflikt wird. Sie nennen diese Themen „Triggerpunkte“ und unterscheiden 4 zentrale Auslöser, die aus ihrer Sicht hohes Eskalationspotenzial haben: Ungleichbehandlungen, Normalitätsverstöße, Entgrenzungsbefürchtungen und Verhaltenszumutungen. Ziel muss sein, durch eine ganzheitliche Politikgestaltung und durch umsichtige Kommunikation der Transformationsziele diese Trigger- punkte zu vermeiden. Ganz im Gegenteil sollten eher positive Triggerpunkte gesetzt werden, die das Potenzial für ein hohes Aktivierungsmaß haben.

Packen wir es in diesem Sinne gemeinsam an! Die Welt wird es uns danken!