Planetare Grenze Veränderung in Biogeochemischen Kreisläufen – Phosphor und Stickstoffkreislauf

Planetare Grenze Veränderung in Biogeochemischen Kreisläufen – Phosphor und Stickstoffkreislauf

Das Konzept der Planetaren Grenzen bildet auch die menschengemachten Störungen bei den Biogeochemischen Kreisläufen des Phosphors und des Stickstoffs ab. Dabei spielen die Gewässer eine wichtige Rolle. Phosphor und Stickstoff sind Grundbausteine des Lebens. Sie sind unverzichtbare Nährstoffe für das Pflanzenwachstum und essentiell für viele Prozesse in allen lebenden Organismen.

© tomwieden / Pixabay

© tomwieden / Pixabay Phosphorverbindungen spielen zum Beispiel zentrale Rollen bei den die Erbinformation speichernden Nukleinsäuren, bei der Energieversorgung der Zellen und bei der Zahn- und Knochenbildung. Natürlicherweise entstehen Phosphorverbindungen im Phosphorkreislauf. Phosphate gelangen aber auch in die Umwelt durch industriell hergestellte Mineral- sowie Wirtschaftsdünger für die Landwirtschaft. Zu viel Phosphate verursachen die sogenannte Eutrophierung: Phosphate gelangen von gedüngten landwirtschaftlichen Flächen und durch Abwässer in Flüsse, Seen und Meere. Dort kurbeln sie ein überproportionales Algen- und Wasserpflanzenwachstum an. Diese überschüssige Biomasse wird durch Sauerstoff benötigende Mikroorganismen abgebaut. Das kann zu Sauerstoffmangel und letztlich zum „umkippen“ von Gewässern, zu ungenießbarem Wasser, zu Fischsterben und Todeszonen in Meeren führen.

Phosphorkreislauf

Die biogeochemische Umsetzung von elementarem Phosphor erfolgt im Phosphorkreislauf. Er gestaltet sich im Wesentlichen so: Durch Erosion und Verwitterung von Gestein wird Phosphor freigesetzt. Dieser gelangt mit Sauerstoff gebunden als Phosphat in Böden und Gewässer. Dort wird das Phosphat von Pflanzen aufgenommen und in organische Phosphorverbindungen umgewandelt. Die Pflanzen werden wiederum von Mensch und Tier als Nahrung aufgenommen. Deren durch Ausscheidungen und Absterben entstehende Biomasse wird durch Mikroorganismen zersetzt, dabei geht das Phosphat wieder in die Böden und Gewässer über.

Stickstoff kommt am häufigsten als reaktionsträger Distickstoff in der Atmosphäre vor. Damit Flora und Fauna Stickstoff nutzen zu können, muss er in reaktiven Stickstoff umgewandelt werden. Das geschieht biologisch über den Stickstoffkreislauf oder über die künstliche Stickstofffixierung. In organischer Form ist Stickstoff ein wichtiger Bestandteil aller Organismen, er ist ein wesentlicher Baustein für Proteine und für die Erbgut-tragenden Nukleinsäuren. Stickstoff ist ein elementarer Bestandteil vieler, den menschlichen Stoffwechsel steuernder Enzyme und spielt als ein Baustein von Chlorophyll auch eine wichtige Rolle bei der Photosynthese. Stickstoffverbindungen gelangen nicht nur auf natürliche Weise in die Umwelt, sondern auch durch großindustriell hergestellte Mineraldünger (Ammoniaksynthese nach dem Haber-Bosch-Verfahren, bei der Ammoniak aus den Ausgangsstoffen Luftstickstoff und Wasserstoff hergestellt wird), durch Wirtschaftsdünger, durch Emissionen aus Industrie, Energiewirtschaft, Verkehr, Haushalten und Abwässer.

Ähnlich wie beim Phosphor führt das zu einem Überangebot von Nährstoffen und trägt zur Schädigung von Ökosystemen und zum Artenverlust bei. Stickstoffverbindungen beschleunigen außerdem den Klimawandel, Lachgas (Distickstoffmonoxid) ist beispielsweise 265-mal so klimawirksam wie CO2.

Stickstoffkreislauf

Der Stickstoffkreislauf bildet die biogeochemische Umwandlung des Stickstoffs in der Erdatmosphäre, in Gewässern, in Böden und in Biomasse ab. Am Anfang steht die Stickstoff-Fixierung, danach folgt die Nitrifikation. Darauf schließt sich der Kreis entweder mit der Ammonifikation (innerer Kreislauf) oder mit der Denitrifikation (äußerer Kreislauf): Bei der Stickstoff-Fixierung wird der in der Luft enthaltene Stickstoff biotisch durch Bakterien oder abiotisch durch Sonneneinstrahlung im Boden gebunden. Dadurch entstehen Ammonium-Ionen, Ammoniak oder Nitrat. Bei der Nitrifikation werden – vor allem in Gewässern und Böden mit viel Sauerstoff – durch Bakterien Ammonium-Ionen oder Ammoniak in Nitrat umgewandelt. Das Nitrat wird von den Pflanzen aufgenommen für die Herstellung von Proteinen oder andere Verbindungen. Die Ammonifikation steht für die Ernährung von Tieren mit Pflanzen und deren stickstoffhaltigen Verbindungen, die verdaut, ausgeschieden und von Fäulnisbakterien und Pilzen zersetzt werden. Dabei entstehen Ammoniak und Ammonium-Ionen. Die Denitrifikation tritt dagegen in sauerstoffarmen Böden und im Grundwasser auf, indem Bakterien Nitrat in Lachgas, Stickstoffmonoxid und Distickstoff umwandeln. Die Denitrifikation ist an das Vorhandensein geeigneter Reaktionspartner wie zum Beispiel das Mineral Pyrit gebunden.

Nach der eingangs genannten Neubewertung im Jahr 2023 sind etwa das Doppelte des Wertes der Planetaren Grenze für den Phosphor-Kreislauf (von 11 Terragramm beziehungsweise 11 Millionen Tonnen pro Jahr) und etwa das 3-fache des Wertes der Planetaren Grenze für den Stickstoff-Kreislauf (von 62 Terragramm pro Jahr) im Umlauf. Mehr noch als beim Blauen und Grünen Wasser befindet sich die Menschheit bezüglich Veränderung in biogeochemischen Kreisläufen in der Zone hoher Risiken. Ein Ende 2021 zusammen mit dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung veröffentlichtes Essay sprach vom Erreichen des 2,4-fachen der auf die Landesebene herunterskalierten Belastungsgrenze für Stickstoff (1,4-fache Überschreitung). Hier wurden jedoch weder Import und Export berücksichtigt, noch Wirtschaftsdünger, Emissionen aus der Industrie, Energiewirtschaft, Verkehr, Haushalte und Abwasserwirtschaft, sondern nur der Mineraldüngereinsatz. Insofern ist für Nordrhein-Westfalen ein deutlich größerer Anteil an der Stickstoffmisere anzunehmen als seinerzeit kalkuliert.

Im Jahr 2023 erfüllten 63 % der Messstellen an den hiesigen Fließgewässern die gewässertypischen Orientierungswerte für den guten ökologischen Zustand des Phosphors gemäß Oberflächengewässserverordnung (der überwiegende Teil der Fließgewässer hat den Zielwert 0,10 Milligramm Phosphor pro Liter, bei organisch geprägten Flüssen ist der Zielwert 0,15 Milligramm Phosphor pro Liter). Schwierig sieht es auch beim Nitrat im Grundwasser aus – für ganz Deutschland. Wegen Verletzung der Nitratrichtlinie führte das 2018 zu einer Verurteilung vor dem Europäischen Gerichtshof, die die bereits oben erwähnten Verschärfungen des Düngerechts mit sich brachten. Neben zahlreichen Maßnahmen für die Landwirtschaft wurde Deutschland auch ein umfassendes Monitoring auferlegt, mit dem die Maßnahmeneffizienz kontrolliert werden soll. Erstmals sind bei den Maßnahmen des Düngerechtes auch Gebiete betroffen, die bislang keine erhöhten Nitratgehalte aufweisen, bei denen aufgrund relativ neuer Bestimmungsmethoden aber eine endliche Denitrifikationskapazität festgestellt wurde.

© MUNV NRW

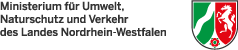

© MUNV NRW Umweltindikator Phosphor in Fließgewässern

Im Jahr 2023 wurden bei 63 % aller nordrhein-westfälischen Messstellen die gewässertypischen Orientierungswerte für den guten ökologischen Zustand des Phosphors eingehalten. Eine Konzentration bis zum Doppelten der Orientierungswerte wiesen 28 % der Messstellen auf, 9 % verzeichneten noch höhere Werte. Als Orientierungswert gilt für die meisten Fließgewässer 0,10 Milligramm Phosphor pro Liter, für organisch geprägte und kleine Niederungsgewässer gelten 0,15 Milligramm. Über die letzten 10 Jahre zeigte sich für die Anzahl der Messtellen ≤ Orientierungswert kein signifikanter Trend. Ziel der Landesregierung ist es, dass die Orientierungswerte bis zum Jahr 2030 an allen Messstellen eingehalten werden. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie sieht dieses Ziel bereits für 2027 vor.

Die Nitratbelastung in den Gewässern ist durchaus relevant für die Trinkwasserversorgung in Nordrhein-Westfalen. Wasserversorger sind gesetzlich verpflichtet, hygienisch unbedenkliches Trinkwasser zu liefern. In kleinen Mengen ist Nitrat nicht gesundheitsschädlich. Hohe Nitratkonzentrationen im Trinkwasser können jedoch bei Säuglingen zu Beeinträchtigungen der Sauerstoffaufnahme im Blut führen. Daher gibt die bundesweit geltende Trinkwasserverordnung für Nitrat im Trinkwasser einen Grenzwert in Höhe von 50 Milligramm pro Liter vor. Wird dieser Wert überschritten, muss das Nitrat bei der Trinkwasseraufbereitung entweder aufwendig aus dem Trinkwasser entfernt werden oder durch Beimischung von unbelastetem Wasser aus anderen Wasservorkommen auf ein unbedenkliches Maß reduziert werden. Für den Umweltindikator „Nitrat-konzentration im Grundwasser“ werden die Daten von 115 Wasserrahmenrichtlinien-Messstellen jährlich betrachtet und an die Europäische Umweltagentur EUA gemeldet. 2023 haben rund 15 % dieser über das Land verteilten Grundwassermessstellen des EUA-/Nitratmessnetzes den Schwellenwert für Grundwasser von 50 Milligramm pro Liter nach der Grundwasserverordnung überschritten.

© MUNV NRW

© MUNV NRW Umweltindikator Nitratkonzentration im Grundwasser

Nitrat ist ein wichtiger Parameter für die Grundwasserqualität und kann auf den menschlichen Organismus negativ wirken. Der Grenzwert für Trinkwasser ist mit 50 Milligramm pro Liter identisch mit dem Schwellenwert für den „guten Zustand“ nach der Grundwasserverordnung. Im Jahr 2023 haben 15,3 % der 115 Grundwassermessstellen des EUA-/Nitratmessnetzes in Nordrhein-Westfalen diesen Grenz- und Schwellenwert überschritten. Eine Trendanalyse über die letzten zehn Jahre ergab keinen signifikanten Trend. Ziel der Landesregierung ist es, bis zum Jahr 2030 den Nitrat-Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter an allen Grundwassermessstellen einzuhalten.